微生物实验室安全手册

发布时间:2022-08-10 17:39

为了确保中心微生物实验室员工安全、健康的实验室环境,减少甚至完全消除实验室内发生的危险,参考《病原微生物实验室生物安全管理条例》及相关生物安全管理体系文件的规定,特制定本实验中心微生物实验室安全手册(以下简称手册)。

本手册列出了微生物实验室各项安全使用指南,存放于微生物实验室的各个区域,要求微生物实验室所有员工必须仔细阅读,熟练使用。

实验室工作人员出现下列情况不应进入实验室工作:患发热性疾病、呼吸道感染、消化道感染;或其他导致抵抗力下降的情况;妊娠;或其他原因造成的疲劳状态。

1 紧急联系电话

生物安全负责人:夏莹 电话:028-85502306

生物安全联系人:叶倩 电话:028-85501648

学院总值班电话: 85503621

学院保卫/消防治安报警电话: 85501110

救护车: 120

火警: 119

公安: 110

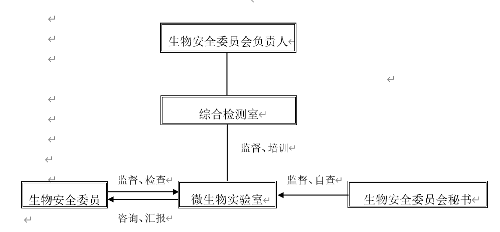

2 生物安全管理机构

2.1 结构框图

2.2 生物安全委员会

主任委员:张本

副主任委员:潘杰,裴晓方

秘书:叶倩

委员:李佳圆、夏莹、熊静远、汪川、许欣、王国庆、曾沛斌、曾菊梅、黄毅娜、游佳、左浩江

2.3主要职责

2.3.1 生物安全负责人

(1) 作为实验室生物安全第一责任人,全面负责实验室生物安全的各项工作;

(2) 负责制定、维持、监督实验室安全计划;

(3) 监督实验室所有与生物安全有关的活动,阻止不安全行为或活动;

2.3.2 生物安全委员会

(1) 按照国家法律法规、标准和技术规范的有关规定,负责管理和实施中心的生物安全工作;

(2) 制定实验室生物安全管理规章制度,并定期检查;

(3) 对实验室所操作生物因子的生物危险程度评估,审查和批准在实验室开展的实验项目;

(4) 审查操作程序,监督和检查有关法规和操作规程的执行;

(5) 审查突发事故应急预案,对实验室事故进行评估,提出处理和改进意见;

(6) 批准检验人员生物安全培训计划,并关注人员健康监督和健康监护。

2.3.3 生物安全委员

(1) 监督生物安全管理制度、操作规程的执行情况,发现不符合规定的行为或安全隐患应及时要求有关人员进行纠正;

(2) 对于发现的严重问题及时向生物安全负责人报告;

(3) 做好监督记录;

(4) 协助生物安全负责人做好生物安全检查。

2.3.4 生物安全秘书

其职责为:

(1) 监督微生物实验室生物安全管理制度、操作规程的执行情况;

(2) 定期为微生物实验室组织与生物安全有关的各类培训,包括内部和外部培训;

2.3.5 实验员

其职责为:

(3) 遵守国家生物安全管理制度及本手册的要求,按计划参加对应的培训;

(4) 熟悉所使用设备的性能及操作规程,避免由于设备使用不当造成生物安全事故;

(5) 熟悉生物安全事故应急处理方式,当存在安全隐患或发生事故时应及时上报;

(6) 参与本实验的生物安全评估;

(7) 在检测设备、材料及待测样品、环境条件等不符合检测技术标准时,及时向监督员报告,并参与问题的研究解决。

3 实验室标识系统

进入微生物实验室工作的人员,应熟悉微生物实验室的各种标识,理解各种标识所代表的不同意义,严格按照相关操作规程。

实验室入口处的墙面上张贴“外来人员未经许可严谨入内”。

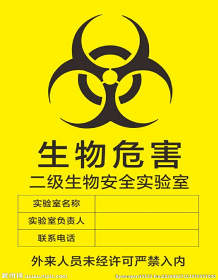

实验室入口处门上有生物危害警告标志。标志包括授权人员方可进入、生物安全水平、实验室名称、实验室负责人、联系电话等(见下图)

3.1 生物危害标识:

实验室入口处有相应生物危险标识,实验室内,垃圾容器、冰箱、培养箱、高压灭菌器等仪器设备以及用于储存、运送感染性物质的容器上,均张贴生物危害标识。如果有下列情况,生物危害警告标志可以免贴:

3.1.1废弃物是放在黄色有生物危害符号的袋内;

3.1.2在储存、转移、运送、处理过程中,单个盛感染性物质的容器被放置在贴有生物危害符号的第二个容器中。

3.1.3外送维修或处理的设备:已污染或可能污染的设备外送维修或处理必须尽可能彻底消毒,在设备上贴上生物危害警示并填写维修或处理设备生物安全情况表。

3.2 出入标识:

每个出口和入口都有相应的标识。

3.3 消防标识:

实验室配备的灭火器材、材料和工具等,其存放地点及作用有清楚的标识。所有的防火设备都有固定的颜色。

3.4 设施设备标识:

微生物实验室内需要校准的设施设备有相应的检定标识,标明仪器的可用状态、验证周期、下次验证或校准的时间。

3.5 功能指标标识:

实验室内的所有操作开关有明确的功能指示标识,操作时严格按照操作规程及标识进行,防止误操作,不得恶意操作。

3.6 临时标识,危险区域标识:

如“污染”、“消毒中”、“设备检修”等标识。

4 实验室可能的安全事故

4.1 生物安全

微生物实验室主要从事食源性致病微生物的相关检验活动,操作前、操作中、操作后都要做好个人防护,按本手册“第5项”个体防护要求穿戴防护装备。操作时由2名及以上的工作人员共同进行。

病原体在培养、加样、移液、吹打、开盖、漩涡混匀、冻融、离心等操作过程中,均可能产生气溶胶,有潜在感染人及污染环境的风险;操作不当可能会造成工具器皿的破损,造成穿刺伤或者切割伤。操作者应熟悉在操作过程的可能出现的风险,应小心操作,避免出现病原微生物污染、扩散及感染。

4.2 辐射

本微生物实验室内主要辐射源为紫外线消毒灯,紫外线可以对生物安全柜及工作环境进行照射消毒,但紫外线也会对人的皮肤及视网膜造成严重损伤。工作人员在进入消毒紫外灯照射区域工作前,应确保紫外灯已关闭。

4.3 机械安全

工作人员应熟悉微生物实验室内的各项机械设施、设备的使用方法,使用各种机械设备前应经过培训,掌握正确的使用操作方法,避免应为操作不当或者暴力操作造成人员或仪器的损害。

4.4 电气安全

在微生物实验室内应使用符合国家或国际标准的仪器设备,电气设备使用人员应已经接受正确的操作培训,确保不超负荷用电,不使用明火,仪器设备不使用后及时关闭电源;无人在实验室监控时,必须切断电源。如发现电源线路破损、老化时,及时报告学院保卫科。

4.5 高热、高压

本微生物实验室内主要高热源为高压灭菌消毒锅,在微生物实验室内使用高压灭菌消毒锅的人员,应已经接受微生物实验室高压灭菌消毒锅的使用培训,并且培训合格,持有固定压力容器操作证;使用过程中严格按照高压灭菌锅的操作规程进行操作。实验室中使用电炉时,周围不要放可燃物。电炉通电使用时必须有人看管,若停电或用完后要及时关闭电源。电炉使用完后,等其温度下降后,再放在合适的位置,以防电炉余热引起燃烧。

4.6 消防

微生物实验室内配备有足够的消防器材,放在实验室的门边以及走廊和过道的固定醒目位置,工作人员不得随意移动。灭火器要定期进行检查和维护,使其维持在有效期内。所有的防火设备都应有固定的颜色便于识别。发生火灾时,根据燃烧物质的特性,火势大小等选择适当的消防工具设施灭火;如火势难以控制,按本手册7.4项操作。

5 个体防护

实验室个人防护主要包括呼吸系统防护、眼睛防护、身体防护和手部防护等。进入微生物实验室进行实验活动前,必须穿戴好个人防护装备,包括:防护口罩,防护帽子,双层手套,防水鞋套,防护服。防护装备穿着顺序为:戴防护口罩 → 戴防护帽子→穿防护服→戴鞋套→戴双层手套。注意将手套和鞋套分别套在袖口和裤口外。

离开微生物实验室前,必须脱掉污染的个人防护装备,在半污染区先用75%乙醇溶液消毒外层手套,脱卸顺序为:脱第一层手套→脱防护服(脱隔离服时,不要接触隔离服的外表面,应从里反脱,以保里面超外)→脱鞋套→脱帽子→脱掉一只手套→脱口罩→脱掉另一只手套→洗手消毒。将脱掉的物品放入专用消毒袋中高压消毒。

在生物安全柜内中进行实验操作要始终戴第二层一次性手套。如果第二层一次性手套发生了破裂,应消毒后脱掉,并彻底消毒手部,然后更换新的一次性手套。外层手套根据需要随时更换。

6 危险废物的处理和处置

盛装感染性废弃物的容器表面贴有明显的生物危害标识,容器防漏、防渗、防刺破且能密封,盛装锐利废弃物的容器还应耐扎。废弃物的装载达到容器的3/4时,停用使用,放到指定的地方。感染性材料在出微生物实验室之前,应高压灭菌或焚烧,应使废弃物达到无生物危害状态;污水、废液、废气等应经无害化处理后排放。

7 生物安全事故处理的规定和程序

7.1 生物性意外事故:

7.1.1 皮肤及粘膜污染

采用皮肤消毒剂喷雾消毒,清水冲洗;粘膜污染时选用碘伏擦拭。

7.1.2 刺伤、切割伤或擦伤

受伤人员应当脱下外层防护服,清洗双手和受伤部位,轻轻挤压,使其尽量挤出血液,用肥皂水或清水冲洗后立即按粘膜污染的处理方法进行消毒,伤口需要包扎时应进行包扎。必要时根据具体的微生物进行相应的医学处理。

及时向检测科室负责人和实验室生物安全责任人报告。若受伤可能导致被强毒微生物感染,检测科室负责人应向生物安全管理委员会报告。

7.1.3 发生生物危险物质溢洒

撤离房间,立即通知房间内的无关人员迅速离开,在撤离房间的过程中注意防护气溶胶。关门并张贴“禁止进入”、“溢洒处理”的警告标识,至少30分钟后方可进入现场处理溢洒物。撤离人员按照离开实验室的程序脱去个体防护装备,用适当的消毒剂和水清洗暴露的皮肤。

如果同时发生了针刺或扎伤,还应按刺伤、扎伤处理程序进行处理,并立即向检测科室负责人报告,检测科室负责人向生物安全管理委员会报告。必要时由检测科室负责人安排专人清除溢洒物。

7.1.4 溢洒区域的处理

准备好清理工具和物品,在穿着适当的个体防护装备后进入实验室。判断污染程度,用消毒剂浸湿的纸巾(或其他吸收材料)覆盖溢洒物,小心从外围向中心倾倒适量的消毒剂,使消毒剂与溢洒物混合并作用一定的时间。应注意按消毒剂的说明确定使用浓度和作用时间。

到作用时间后,小心将吸收了溢洒物的纸巾或其他吸收材料连同溢洒物收集到专用的收集袋或容器中,并反复用新的纸巾或其他吸收材料将剩余物质吸净。破碎的玻璃或其他锐器要用镊子或钳子处理。用清洁剂或消毒剂清洁被污染的表面。所处理的溢洒物及处理工具(包括收集锐器的镊子等)全部置于专用的收集袋或容器中并封好。

用消毒剂擦拭可能被污染的区域。按程序脱去个体防护装备,将暴露部位向内折,置于专用的收集袋或容器中并封好。按程序洗手。

7.1.5 生物安全柜内溢洒的处理

处理溢洒物时不要将头伸入安全柜内,也不要将脸直接面对前操作口,而应处于前视面板的后方。选择消毒剂时需要考虑消毒剂对生物安全柜的腐蚀性。

如果溢洒量不足1mL时,可直接用消毒剂浸湿的纸巾(或其他材料)擦拭。

如果溢洒量大或容器破碎,按如下操作:

(1) 使生物安全柜保持开启状态,在溢洒物上覆盖浸有消毒剂的吸收材料,作用一段时间以发挥消毒作用。必要时,用消毒剂浸泡工作表面以及排水沟和接液槽。

(2) 在安全柜内对所戴手套消毒后,脱下手套。如果防护服已被污染,脱掉所污染的防护服后,用适当的消毒剂清洗暴露部位。

(3) 重新穿好个体防护装备,如:双层手套、防护服、护目镜和呼吸保护装置等。

(4) 小心将吸收了溢洒物的纸巾(或其他吸收材料)连同溢洒物收集到专用的收集袋或容器中,并反复用纸巾(或其他吸收材料)将剩余物质吸净;破碎的玻璃或或其他锐器要用镊子或钳子处理。

(5) 用消毒剂擦拭或喷洒安全柜内壁、工作表面以及前视窗的内侧;作用一定时间后,用洁净水擦干净消毒剂。

(6) 如果需要浸泡接液槽,在清理接液槽前要先报告检测科室负责人;可能需要用其他方式消毒后再进行清理。

7.1.6 生物安全柜出现异常

安全柜风量或柜内负压低于设定参数50%,应停止工作,安全柜和室内消毒后按常规撤出,修复后才可使用;柜内出现正压应立即切断电源,停止工作,在严密个人防护条件下进行彻底消毒,全面检修,各项参数正常稳定运转后才能重新使用。

7.1.7 离心机内溢洒的处理(目前业务暂无涉及离心机的使用)

在离心感染性物质时,要使用密封管以及密封的转子或安全桶。每次使用前,检查并确认所有密封圈都在位并状态良好。离心结束后,至少再等候5分钟打开离心机盖。

如果打开盖子后发现离心机已经被污染,立即小心关上。如果离心期间发生离心管破碎,立即关机,不要打开盖子。切断离心机的电源,至少30分钟后开始清理工作。穿着适当的个体防护装备,准备好清理工具。必要时,清理人员需要佩戴呼吸保护装置。消毒后小心将转子转移到生物安全柜内,浸泡在适当的非腐蚀性消毒液内,浸泡1小时以上。小心将离心管转移到专用的收集容器中。一定要用镊子夹取破碎物,可以用镊子夹着棉花收集细小的破碎物。通过用适当的消毒剂擦拭和喷雾的方式消毒离心转子仓室和其他可能被污染的部位,自然晾干。如果溢洒物流入离心机内部,需要设备管理员评估后采取适用的措施。

7.1.8 实验室事故

如果出现气溶胶污染,应立即关闭实验室,张贴禁止入内的标识。用消毒液喷雾或熏蒸,紫外线照射污染区域。实验室人员应及时向检测科室负责人和生物安全责任人报告,检测科室负责人向生物安全管理委员会报告。

7.2 人员晕倒或发生身体严重不适时的处理

在实验室内发生人员晕倒或身体严重不适时,实验室其他人员应立即除去晕倒或不适人员和自己的手套后,马上将其转移至安全地方采取急救或送医就诊,并及时报告检测科室负责人和实验室生物安全责任人。检测科室负责人负责安排救治处理。

实验室发生意外事故时,均应报告检测科室负责人和实验室生物安全责任人,检测科室负责人负责现场处理。若意外事故可能造成人员伤亡或被强毒微生物感染,可能对实验室和环境造成重大污染,可能造成重大财产损失的,检测科室负责人应及时报告中心生物安全管理委员会。中心生物安全管理委员会负责对意外事故进行调查和危害评估,获得其详情资料。根据情况决定是否采取进一步的措施,追踪已被暴露实验室工作人员的健康状况。

7.3 辐射意外事故

误入微生物实验室工作区,发现紫外线消毒灯未关闭时,立即退出微生物实验室,关闭消毒灯后重新进入。必要时进行皮肤和眼睛视网膜的检查。

7.4 火灾

微生物实验室万一发生火灾,迅速判断,用适当灭火器材扑灭可控制的火灾。当火势不可控制或开始蔓延时,立即按撤离路线撤离。撤离时用湿毛巾、湿口罩捂住口鼻,贴近地面行进或爬行。如发生出口被火阻断等紧急情况,逃至安全门逃生。发现的第一人(或当事人)以最快,最便捷的方式报告负责人或部门,并采取及时可行方法处置,包括拨打学院保卫处电话及119,同时应告知实验室内的危险。

7.5 其他灾害

其他灾害发生时,首先设立适当的封锁区,迅速转移菌(毒)种和相关材料,人员移至安全地带,过后对实验室进行彻底消毒和清理。

8 从工作区撤离的规定和程序

如现场有多名工作人员,最高行政职务者为组织撤离负责人,无行政职务的以最高技术职务者为组织撤离的负责人,现场其他人员应自觉服从指挥和安排,做到安全有序撤离。撤离路线按照本手册附件3实验室平面图、紧急出口、撤离路线标识的路线进行撤离。

- 上一条: 四川大学实验室安全与环保检查制度 2020-06-16

- 下一条: 二级生物安全实验室操作注意事项 2023-03-15

Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306

地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼